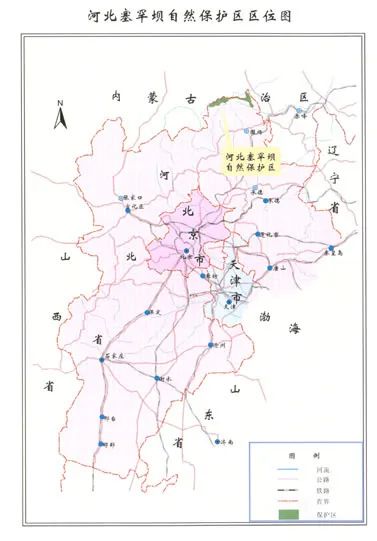

点击蓝字,关注我们 塞罕坝国家级自然保护区,位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县(围场镇)境内,距北京市市区450公里, 属森林生态系统类型自然保护区。总面积20029.8hm2。主要保护对象是森林-草原交错带生态系统,滦河、辽河水源地,黑鹳、金雕等珍稀濒危动植物物种。2007年5月,通过国务院审定被批准为国家级自然保护区。 塞罕坝国家级自然保护区是三北防护林环北京、天津区段的主要组成部分,森林覆盖率80.74%。对保护该地区森林及动植物资源、维护京津及华北地区生态安全意义重大。 历史沿革 滑动查看历史沿革 地理环境 位置 塞罕坝国家级自然保护区位于内蒙古高原的东南缘,地处内蒙古高原与冀北山地的交接处,地理坐标为:北纬42°22′-42°31′,东经116°53′-117°31′。 地质地貌 塞罕坝国家级自然保护区地质上属于内蒙古台背斜。其褶皱以宝元栈向斜为主,断裂带以北西向与北东向断裂交叉并生为特点。 塞罕坝自然保护区地貌上界于两个一级单元即(内蒙古)熔岩高原和(冀北)山地之间,主要是高原台地。作为内蒙古高原的一部分,本区一直处于缓慢的上升阶段。 本区的地形地貌组合为高原-波状丘陵-漫滩-接坝山地。地形大体上可分为如下两种类型: 熔岩高原丘陵地形:分布于自然保护区的东部和东北部,由第三纪汉诺坝组玄武岩流盖层所覆盖,构成了表面地势呈波丘状的熔岩台地,台地顶端较平缓,地表坡度一般在15°以下,基岩裸露很少,台面上多覆盖着薄层残积亚沙土。 熔岩高原丘陵平原:分布于自然保护区的西部和北部,本地形属堆积地形,主要由冲积的砂、砂砾和亚沙土组成;地势比较平坦;河曲十分发育,嵌入冲积层2-3m;河漫滩大面积沼泽化,在河流两岸有阶地断续出现。 气候 塞罕坝国家级自然保护区属温带半湿润季风气区,全年气候的特点是:冬季漫长,低温寒冷;春季错后,干燥多风;夏季不明显,光照强烈;无霜期短,昼夜温差大;降水量偏少;风多风大,蒸发潜量大于降水量;大风、沙暴、干旱、霜冻等灾害性天气比较多。 气温与日照 根据林场气象站1960-2002年的观测,本区年均气温-1.5℃ ,极端最高气温33.4 ℃ ,极端最低气温-43.3℃; 一年中冬季最长,计230-240天,约占全年的2/3,春秋时间短,合计130天左右,本区无夏天。本区日平均气温≥0℃的年积温为2072.8℃,≥5℃的年积温为1930.7℃,≥10℃的年积温为1631.1℃。年平均日照2367.8h,日照率为58%。 降水和蒸发 本区的降水以降雨为主,降雪为辅,年均降水量452.6mm,最大年降水量636.0mm,最小年降水量258.0mm,年均降水日数134天。本区初雪日为8月28日-10月21日,终雪日为翌年的4月12日-6月18日,年均降雪期为226天;当年初积雪日为9月6日-11月5日,终积雪日为4月26日-5月15日,年均积雪天数220天。本区年均蒸发潜量为1339.2mm,年均相对湿度为68.0%。 霜期与冻土 本区终霜期为5月27日-7月27 日,初霜期为7月1日-9月9日。地表约在10月中下旬冻结,解冻期约在4月中下旬,冻结期为 180天左右;11月至翌年3月平均地温在-8℃以下,最大冻土深度(1991-2002)143cm。 风天 多风是本区气候的特点之一,年均6级以上的大风68天,最多年份达119天(1966年),最少年份41天(1961年)。 春生万物生 地下水本区水文地质的特征是:基岩裂隙水及第四纪松散物中的潜水相当发育;地下水主要补给来源以大气降水为主,地下水补给模数大于104m3/km2。 本区玄武岩地层有广泛的裂隙水,裂隙水埋藏深度一般在120m以上;在第四纪覆盖物较厚的地区也有一定量的潜水,埋藏深度5-25m不等。单井最大涌水量25-250m3/d。本区地下水矿化度一般为0.5-1g/L,个别地区<0.3g/L或0.3-0.5g/L。水化学类型主要为-HCO3-、-SO42-、-Ca++ 、-Mg++型及-HCO3-、-SO42-、-Na+、-Ca++型。硬度一般小于10.8德国度,pH值7-8。 保护目标 塞罕坝国家级自然保护区是森林生态系统类型自然保护区。森林-草原交错带生态系统,滦河、辽河水源地,黑鹳、金雕等珍稀濒危动植物物种。 ①保护区植被划分为7个植被类型25个群系。天然针叶林以华北落叶松和云杉为主、针阔叶混交林以落叶松、白桦、云杉、山杨为主、天然次生林以白桦、山杨为主和天然灌木林,占保护区森林总面积的80%。 ②保护区有大面积的沼泽和草甸植被。最有代表性的草甸植被是由苔草属植物大穗苔草组成的群系。保护区的草原与草甸植被五彩缤纷。"绿草悠悠齐腰深,繁星点点花似锦"。保护区观赏价值较高的野生花卉有200多种;以禾本科植物为主的群系代表了草原植被的特征。而五花草甸和五花草塘是野生花卉的王国。 ③本区共有维管束植物618种、312属,是河北省高寒地带少有的生物多样性富集中心。保护区有国家重点保护野生植物4种,分别刺五加、蒙古黄芪、野大豆和沙芦草,另外,本区有特有植物3种、1变种,分别是光萼山楂、黄花胭脂花、常柱多裂叶荆芥和围场茶藨子。 ④保护区森林生态系统内有大型真菌24科60种。 ⑤5塞罕坝自然保护区在清代就是皇家猎苑"木兰围场"的核心区域之一,由于保护区地处蒙新、东北、华北三大动物区系的交汇处,野生动物种群庞大,种类繁多。塞罕坝自然保护区共有国家重点保护动物47种,其中鸟类39种,兽类7种,鱼类1种。国家一类保护动物5种,即黑鹳、金雕、白头鹤、大鸨、豹;国家二类保护动物42种,名称如下:大天鹅、小天鹅、鸳鸯、鸢、苍鹰、雀鹰、松雀鹰、普通鵟、大鵟、毛脚鵟、草原雕、乌雕、秃鹫、兀鹫、白尾鹞、白腹鹞、鹊鹞、矛隼、燕隼、红脚隼、红隼、灰背隼、游隼、黄爪隼、黑琴鸡、勺鸡、灰鹤、白枕鹤、蓑羽鹤、雕鸮 、长耳鸮 、短耳鸮、领角鸮、红角鸮、棕纹小鸮、马鹿、猞猁、兔狲、水獭、黄羊、青羊、细鳞鱼等。 国家重点保护的有益的或有重要经济、科学研究价值的野生动物183种,占保护区陆生脊椎动物的70.11%,代表种有中华大蟾蜍、无斑雨蛙、青蛙、中国林蛙、达乌尔猬、红点锦蛇、鸿雁、赤麻鸭、豆雁、翘鼻麻鸭、绿翅鸭、罗纹鸭、绿头鸭、斑嘴鸭、白眉鸭、石鸡、斑翅山鸭、环颈雉、黑水鸭、凤头麦鸡、灰头麦鸡、四声杜鹃、大杜鹃、中杜鹃、黑枕绿啄木鸟、斑啄木鸟、星头啄木鸟、楔尾伯劳、黑枕黄鹂、普通翠鸟、戴胜、凤头百灵、云雀、家燕、金腰燕、太平鸟、灰喜鹊、大山雀、树麻雀、燕雀、金翅雀、白腰朱顶鹤、朱雀、刺猬、蝙蝠、草兔、花鼠、豹猫、赤狐、黄鼬、艾鼬、野猪、狗獾、猪獾、狍等。 《濒危野生动植物种国际贸易公约》保护种46种,中澳候鸟保护协定种21种,中日候鸟保护协定种107种。 地位价值 塞罕坝国家级自然保护区是塞罕坝区域天然植被的集中分布区,区内天然植被群落保护完好,森林草甸植被和湿地沼泽基本处于原生状态,集中了塞罕坝地区特殊、稀有的野生生物物种,是塞罕坝地区各种原生性生态系统保存最完好、生物多样性最丰富,生物地理区系交错带最典型的区域,是塞罕坝地区的一个生物基因库,也是河北省最有生态资源保护价值的保护区之一。也是三北防护林环北京、天津区段的主要组成部分,对保护该地区森林及动植物资源、维护京津及华北地区生态安全意义重大。 以上信息均整理自互联网,仅用于公益传播,如有侵权,请联系我们!