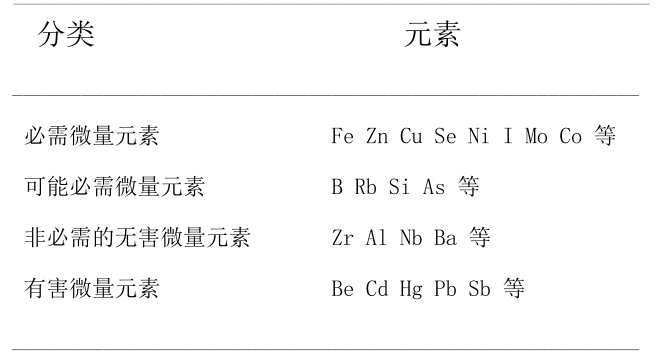

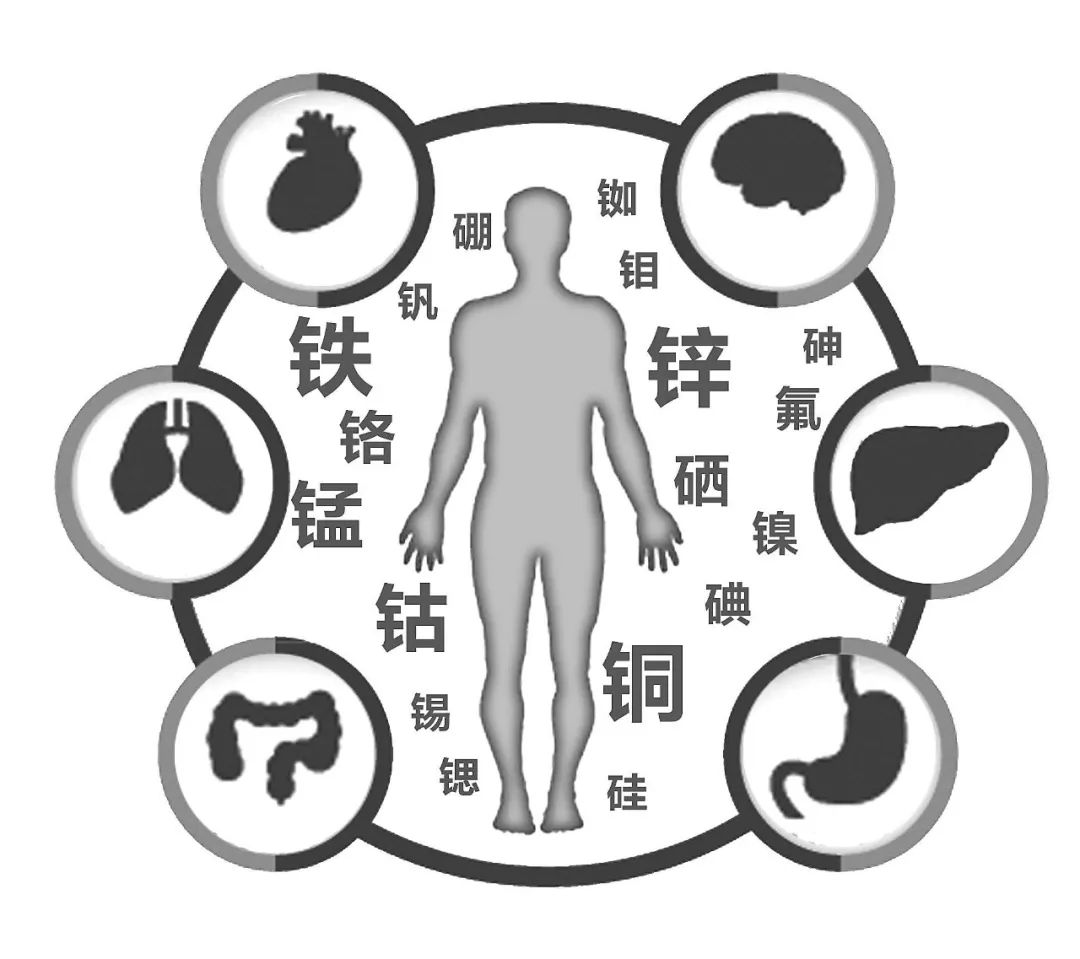

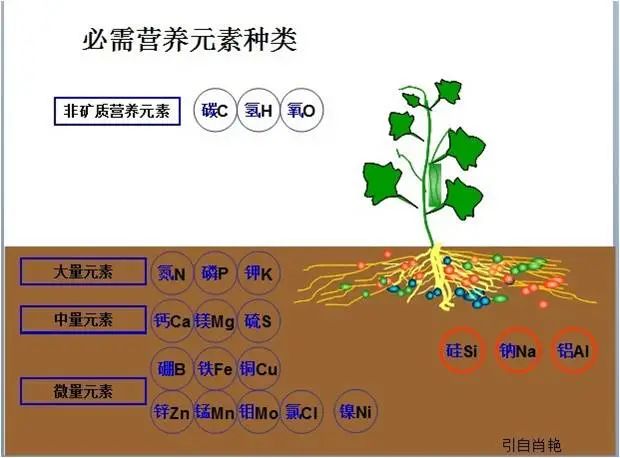

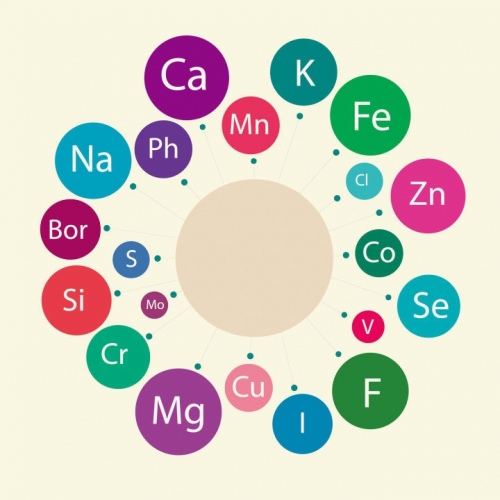

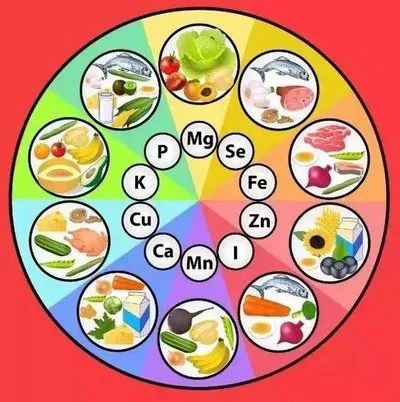

点击蓝字 ● 关注我们 环境 / 微量元素 环境与人体中微量元素组成具有规律性,其处于动态平衡状态。若人类的生活环境发生变化,环境中微量元素的含量也将发生变化,于是人体中微量元素的比例将失调。现代生活引起了环境中微量元素的失衡,并且因此引起了疾病。 人体中的元素 自然界中存在的90种元素中,人体内已检测出81种 [1],人体血液中检测出60多种化学元素。氧、碳、氢、氮、钙、磷、钾、硫、钠、氯、镁这11种元素占人体总量的99.9%多,称为人体必需的常量元素。其余70 种合计将近占人体总体重的0.1%,被称为人体的微量元素。目前,世界卫生组织公认的人体必需微量元素有14种,它们为:硒、锌、铜、锰、铬、碘、铁、氟、硅、钴、钼、钒、锡、镍。就对人体作用而言,微量元素分为有益元素、无益甚至有害的微量元素 [2]。 人体内微量元素分类 环境与人体中微量元素的关系 人体中的微量元素不能在人体中合成,只能从环境(空气、土壤和水)中获取。而在不同的地区,这些元素的分布和比例是不同的,即区域差异性。人体内各种元素的含量与地壳中元素的克拉克值(各元素在地壳中的百分含量)相对应,并以此平衡关系维持着人体的生存和健康。E.Hamilton研究小组在上世纪70年代初就比较了岩石与人体血液中60多种元素的丰度后,发现人体血液的组成不仅与岩石的成分相似,而且各元素的丰度分布趋势也极其相似[3],这一现象被称为“丰度效应” [4]。 因此可得出结论,微量元素在人体内通过机体的内部调节与不断变化的外部环境相平衡。人体通过食物、空气和水摄取微量元素,微量元素进入机体后,一部分被吸收,剩余部分通过尿液、粪便和汗液等排入环境中。当环境中某种微量元素的含量过多或过少时,人体也将会过多或过少的摄取,人体和环境中的微量元素处于动态平衡中,某种微量元素过多或过少时,将会引起疾病。 现代生活与微量元素失衡 随着现代工农业的发展,人类活动对环境的影响越来越强烈。人类在日常生活中向环境索取的日益增多,排放到环境的废物也不断增加,超出了环境的自净能力和容纳量,造成了环境污染。尤其是矿山开发产生的微量元素和放射性物质、工业三废的排放、农药化肥的使用以及大气沉降等使环境中的微量元素超出了环境容纳量,从而使人体中微量元素失衡。 微量元素失衡引起的疾病 铜在人体中的含量约为100~200mg,每天通过饮食可以供给铜约2-5克。过多的铜积聚在肝脏内或排除体外。其主要功能是合成血浆铜蓝蛋白和各种铜酶,参与血红素和细胞色素的合成。铜不足会导致铁的吸收受阻。缺铜可引起心肌细胞氧化代谢紊乱,线粒体及肌原纤维异常进而产生病理变化,可发生心力衰竭,甚至死亡。有人研究发现,心肌梗塞病死者的心肌中含铜量减少,而且调查得知有的冠心病患者的习惯性饮食中含铜量低,有缺铜现象[5]。 碘在人体内含量很少,约为5-20毫克,而70-80%集中在甲状腺内,其余的分布在肝脏、大脑、血液等组织中。缺碘可引起地方性甲状腺肿大(俗称大脖子病)、克汀病,表现为呆、小、聋、哑、痴等症状。另缺碘发生在小儿可影响智力发育。碘主要来源于海盐和海产品。 硒在人体中的含量为0.2g 左右。硒具有抗氧化性,是谷胱甘肽过氧化物酶的重要组成部分,硒的抗氧化能力比维生素E高500倍。当体内硒元素过量时,易患稀土病,出现心肾功能障碍、腹泻、脱发等。 以上信息均整理自互联网,仅用于公益传播,如有侵权,请联系我们!